作者:赵芮,编辑:张霞,题图来自:AI生成

上月底,亚马逊启动了近年规模最大的一轮裁员,约14000个岗位被直接削减。

这并非一场常规的降本增效,而是一轮面向AI时代的组织重构。对许多一线员工而言,真正的危险不是绩效下滑,而是岗位本身正被系统性稀释。

亚马逊CEO今年强调“Use AI or Bye-bye”。公司计划将更多资源加速投入到AI基础设施、大模型、云计算及自动化系统中。

随之而来的,是大量原本支撑跨境电商、国际零售和中后台运营的岗位,被压缩、合并,甚至直接消失。

在这一背景下,裁员逻辑变得简单而冷硬:不是你不够努力,而是你的岗位已不再被需要。

面对AI,那些过去依靠经验、沟通、流程和耐心维系的普通岗位,正逐渐失去支点,被悄然移出职场版图。

我们对话了三位被“一键清退”的亚马逊基层员工。相比财报与公告中的冷数据,他们的讲述更贴近地面。

从裁员邮件降临的一刻,到系统账号被瞬间注销;从AI工具的真实使用体验,到安稳感被击碎的瞬间——在这些细节里,一场工业级的AI转型,变得具体、冰冷,也更加接近普通人的真实命运。

上一秒还在对接客户,下一秒被裁了

得知自己被裁员那一刻,李明岚正在加班。

10月28日傍晚,她正对着电脑核对客户数据。“叮”一声,右下角弹出一封新邮件。标题很短,没有多余修饰。她愣了几秒,才意识到,那是一封裁员通知。

李明岚从事电商行业近10年,入职亚马逊担任客户经理一年多来,绩效排名始终靠前。裁员名单中突然出现自己的名字,让她一时难以回神。

她立刻告诉两位上级领导,但对方同样一脸错愕。除了表示惊讶与惋惜,他们也无法提供更多信息。据称,他们也是从前一天的媒体报道中才得知裁员消息,对具体安排并不知情。

想到仍有客户在等待回复,李明岚回到电脑前打算处理交接,并逐一向客户道别。系统却弹出提示:“您已无法登录。”

没有交接,没有过渡。她手中未完的项目和问题,就此戛然而止。

图 | 接到裁员邮件后,系统账号很快就被注销

“快到甚至不需要交接。”在李明岚看来,这次裁员更像一场迅速而彻底的清算。

国内商务岗基层员工刘令一,也在这场裁员中一夜出局。

在他的经验中,公司以往裁员遵循“PIP机制”——绩效尾部淘汰。流程包括书面通知、领导及HR约谈,再到数月评估缓冲,被裁员工通常有两个月左右的周旋期。

但这一次,从收到裁员邮件到与HR确认赔偿方案,刘令一只用了不到48小时。

曾经让人避之不及的HR约谈,这几天成了需要抢位的稀缺资源。由于涉及人数众多,HR行程排满,刘令一在收到邮件后立即预约,才挤进了第二天下午的空档。

会议室里,一名素未谋面的主管与一名HR直接宣读裁员结果,并提供三种赔偿方案,全程几乎没有寒暄。

明明没有外籍人员在场,对话却全程使用英文。刘令一觉得,这种难以说明缘由的“硬裁”,似乎更适合用一种非母语完成。

他对这份工作本就没有强烈留恋,但面对冷静而程式化的话术,仍感到不适。会议桌上的文件,字字句句似乎都与公司反复强调的“领导力准则”形成微妙反差。

“成为全球最好的雇主,关注员工成长与发展。”他在心里默念,签下了名字。

受冲击更大的,是林梦颖这类员工。

在国内互联网大厂经历三年高压工作后,林梦颖于去年底入职亚马逊中国,担任电商运营。不到一年,她第一次感受到所谓的“work-life balance”:每周三天到岗,六点下班,双休,团队节奏稳定,没有强烈内卷。

她将这里视作一处“修复空间”,开始恢复运动、阅读和社交节奏,并与男友计划未来,相信这份相对稳定的岗位可以支撑更长远的生活。

10月27日,是林梦颖的生日。晚上,她正举起手机准备给蛋糕拍照,屏幕突然弹出一封公司邮件。

她以为是节日祝福,点开后才发现是领导预告即将裁员的通知。“裁员赔偿大礼包”,成了今年最突兀的生日礼物。

更意外的是,她所在的小组整体被裁,相关业务线在全球范围内同时撤除。对于一些跨境工作的员工而言,裁员还意味着签证、居留和生活安排的连锁变化。

社交平台上,关于此次裁员的讨论持续发酵。一位网名为“小户里的小布”的新员工形容,这轮裁员像“灭霸的响指”。

“不看绩效,只为消灭人口”,他写道。

与AI斗智斗勇大半年,最终被干掉

实际上,在裁员消息公布之前,亚马逊内部早已出现过“预警”。

6月底,李明岚收到一封系统邮件,附上了CEO安迪·贾西在公司官网发布的一篇长文。密密麻麻的英文中,“AI”几乎每隔几行就出现一次。

从基础设施、大模型,到云服务、电商和物流应用,亚马逊今年展开了有史以来最大规模的技术投入。1000个人工智能相关的项目正在开发,公司物流仓储、云服务、电商业务等都正在被AI重塑。满屏都是与AI相关的雄心壮志。

在文章结尾处,贾西写道:随着AI效率的提升,未来几年公司员工规模将随之缩减。

当时看到这句话,李明岚并未放在心上。AI取代人,是一种被讲了太多年的“未来命题”。

直到裁员邮件弹出,她才反应过来:原来,未来这么快就来了。

这轮裁员,安迪·贾西的公开说法是,为适应AI技术变革,将资源进一步集中至人工智能相关领域。“Use AI or Bye-bye”是他挂在嘴边的企业新口号。

这场“All in AI”的转向,其实从年初起,刘令一就已感知到。

公司内网陆续上线AI搜索插件和办公工具,鼓励“全员开发”,员工可以使用内部平台搭建自己的AI应用。部门还要求在每周例会上分享AI使用场景,轮流讲述“如何用AI为业务提效”。

但在刘令一看来,这更像一项行政任务。

听说有同事开发了一款生成销售话术的智能体,他只觉得是“纸上谈兵”。

商务工作本质上是一种高频互动。对接中小卖家,谈判、维系关系,靠的是情商、语境判断和即时反应。而AI生成的话术往往生硬、模板化,很难真正嵌入真实的商务场景。

同事们心照不宣,默认在核心业务上与AI保持距离。

一次聚餐中,有同事向刘令一抱怨:“鼓励用AI提效,说白了,不就是让我们加速被替代。”

焦虑之下,周会里的“AI分享”更多沦为PPT美化、资料整理,真正能直接进入业务链条的场景,少之又少。

但在季度汇报节点,部门又被要求配合领导,设计一套“AI赋能业务”的方案,对上汇报。

让底层员工设法用AI提效,更像一种自上而下的焦虑传导。

7月底,亚马逊召开第二季度财报电话会议。CEO安迪·贾西遭受了电话另一头的轮番拷问。

亚马逊云服务营收增速远低于微软和谷歌、人工智能领域的发展也落后于竞争对手。

在投资人轮番追问中,贾西试图用宏大的AI蓝图稳住情绪。但会后,AWS股价在盘后交易中下跌7%。显然,资本并未完全买账。亚马逊还需要讲出更能让市场信服的AI故事。

然而这场AI浪潮,在基层员工这里,并未形成真正的共振。

林梦颖忙不过来时,也会用公司AI工具辅助分析广告数据。但从输入指令、生成结果再到人工复核,流程复杂,效率提升有限。而且AI不了解具体商家背景,结论常常流于表层。

她给这个系统打的分数是“60分”。这让她产生一种错觉,AI短期内无法替代自己。

李明岚也有类似判断。她认为,客户是否出席活动,往往取决于长期信任和人际关系的积累。即使公司AI系统能答业务问题,但人与人之间的连接,机器无法取代。

只是从公司整体视角看,这些价值微乎其微。

根据2024年亚马逊财报,国际零售业务营收约占22%,利润只贡献约5.5%;而云服务业务虽仅占总营收约17%,却贡献了近60%的营业利润。

今年,亚马逊计划投入超1000亿美元加码AI领域,传统业务的战略权重进一步下滑。

在AI浪潮下,个体在业务链中的价值被稀释成可随时替换的变量,在系统化裁剪面前显得可有可无。

李明岚们曾努力维系的岗位、积累的经验与信任,在一夜之间被结构化淘汰。

系统生锈,螺丝钉背锅

账户被公司系统一键注销后,李明岚努力保持平静。

她感觉这种不快就像一个原本自己也并不痴迷的人,突然甩了自己。

作为客户经理,李明岚的日常被电商平台上各种琐碎问题围绕,其中最常遇到的是客户资质审核。

8月初,一位服装零售客户发来求助。李明岚打开审核系统,却提示依旧模糊:“请核实提交资料的完整性”,她顿感头疼。

在亚马逊,为了过滤风险账户,跨境电商需要不定期接受资格审查,内容包括卖家身份、经营资质、财务状况等。审核系统高度自动化,算法能敏锐判定合规与否,却难以解释具体原因。

通常,这类问题交由公司统一负责的部门处理。客户经理能做的,往往只是将客户情况整理成邮件上报。

面对“算法黑箱”,对面的回应,也多是:“请客户重新上传文件。”

接下来的几周,李明岚陪客户反复试错:压缩图片、修改注册信息、重新扫描账单,甚至调整扫描清晰度,如此循环再提交。

直到月底的一次系统刷新,提示忽然变为“审核通过”。客户连声道谢,而李明岚却笑不出来——问题的解决并非源自自己,也许是算法更新了参数,也许是模型重新训练。

她能起的作用,仅是“提供情绪价值”,耐心回复客户的疑问,并安抚焦虑情绪。

最初加入亚马逊时,她期待在新领域积累业务能力,但这种耗费精力却难有收获的日常,不断削磨她的底气。

系统架构带来的结果,是基层员工不得不承担的“副作用”。李明岚及部门的绩效与客户营业额直接挂钩。

客户因审核问题暂停交易,损失的销售额同样会被模型算出,而后精准扣在业绩上。那个月,她还有两位客户的店铺因同样问题关停,绩效免不了下滑。

在这个全球规模庞大的跨境电商平台里,信息高效流通本就不易,这也是刘令一日常困扰所在。

在亚马逊工作的这段时间,他使用过三套内部通讯工具,有时为开会要在三个平台轮番通知。公司没有统一的OA系统,需要检索内网或依靠零散文档获取信息。邮件仍是日常沟通的主渠道。

一次上门拜访客户时,刘令一被客户指向新上线的功能,询问具体操作。面对陌生的功能名称,他低声应了两句,装作淡定:“我得跟团队确认一下,再告诉您。”事实上,他完全不知何时上线,也不清楚细节。

平时,他清楚的仅是自己明确的KPI,对项目全景和产品体系理解有限。几次向直属领导提出疑问,得到的回答也模糊不清,信息量并不多。

与他们相比,林梦颖更像一只在实验项目里的“小白鼠”。

去年底,她从国内头部大厂跳槽,进入亚马逊中国的一个新型电商客户项目组。此前投递过亚马逊职位未果,这次意外被HR在人才库中发现。

面试时,她在两天经历了六轮考核。与以往不同,面试官更关注她与“领导力准则”下企业价值观的契合度,而非过去经历的细节。这让林梦颖感受到,公司对员工能力的包容度更高,而非“即来即用”。

加上对外企“不卷”“自由度高”的印象,她接下了offer。即便降薪、无年终奖、缺少食堂或健身房等“大厂待遇”,她依然觉得值得尝试。

入组后,松弛氛围超过预期。前两个月,她几乎没有正式任务,主要在系统上学习岗位知识。遇到困难,向同事请教,总能得到耐心而细致的解答。

在此前的工作经历中,林梦颖一直感受同级间暗自较劲。而在这里,她几乎没有压力感。并非亚马逊所有项目组都如此松弛,在裁员前,她曾一度觉得这份工作理想得有些不真实。

直到得知该项目将在全球撤裁,林梦颖意识到,这或许本身就是一场业务实验,而那些曾让她觉得不真实的松弛感,也终于有了答案。

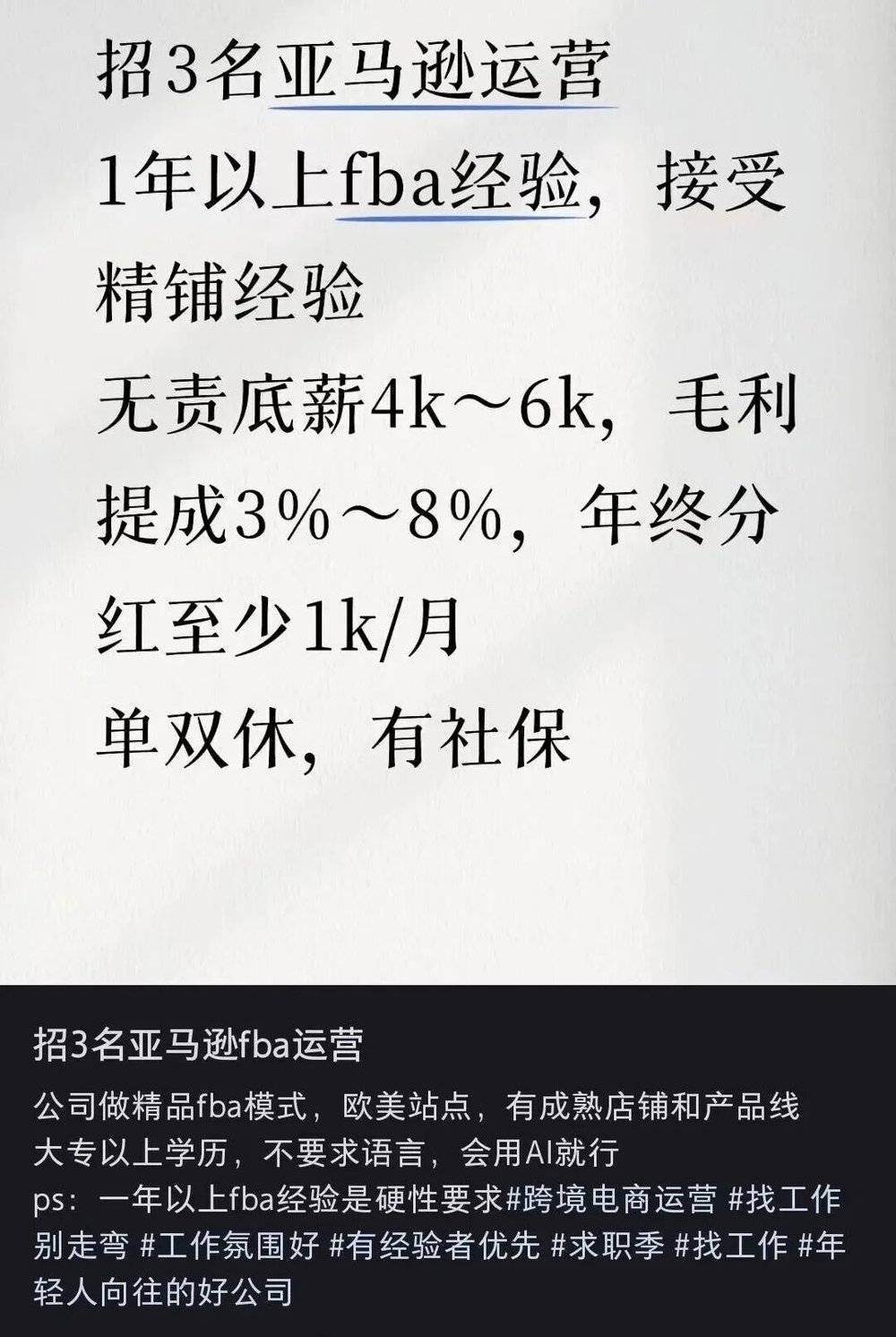

图 | 大裁员的同时,亚马逊依旧在招聘AI人才

裁员同步进行的,是招聘。

社交平台上,一条亚马逊运营岗招聘帖写着:“会用AI就行。”

亚马逊这艘大船仍在航行,只是改了航向。

而那些基层员工,则成了随时可能被卸下的舱内货物。

*应受访者要求,人物信息有适度模糊

本文来自微信公众号:AI故事计划,作者:赵芮,编辑:张霞

本文转自:凤凰网科技

原文地址: https://tech.ifeng.com/c/8oSX5u0Fftb

小同爱分享17 天前

疫情,就是让人抑郁,又没了感情。 - 小同爱分享

小同爱分享26 天前

所谓生活不如意,就是缺少人民币。 - 小同爱分享